【只有「媽媽」或「爸爸」要做?——與孩子談家務性別平等分工】桌遊繪本親子工作坊 #活動紀錄

【只有「媽媽」或「爸爸」要做?——與孩子談家務性別平等分工】桌遊繪本親子工作坊

本場工作坊由 精神奕奕|林奕萱醫師 主講,結合桌遊活動,帶領參與者一同反思日常生活中看似理所當然的家務分工安排。課程從生活經驗出發,逐步引導學員認識家務的多樣性與不平等。

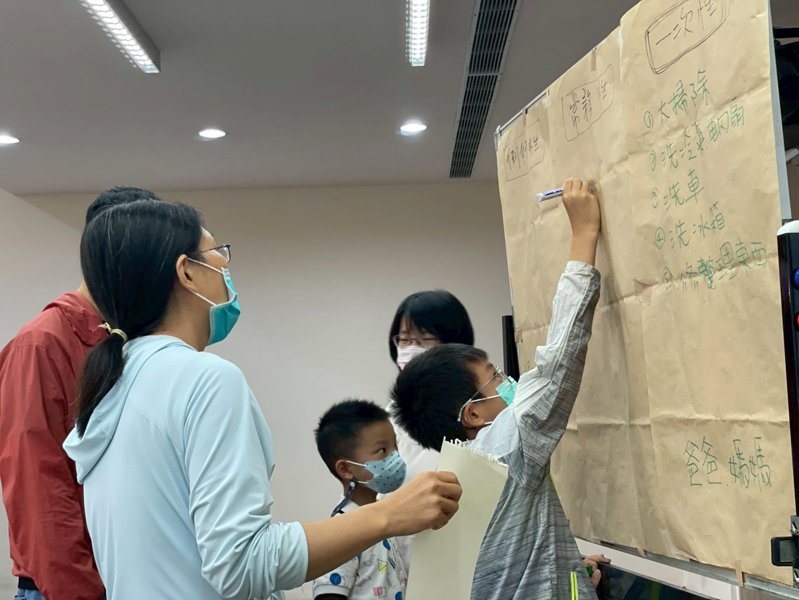

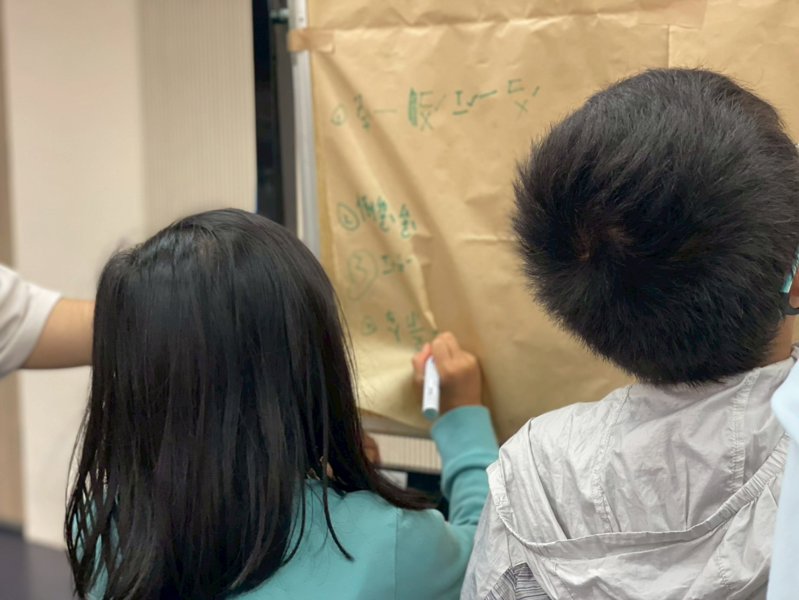

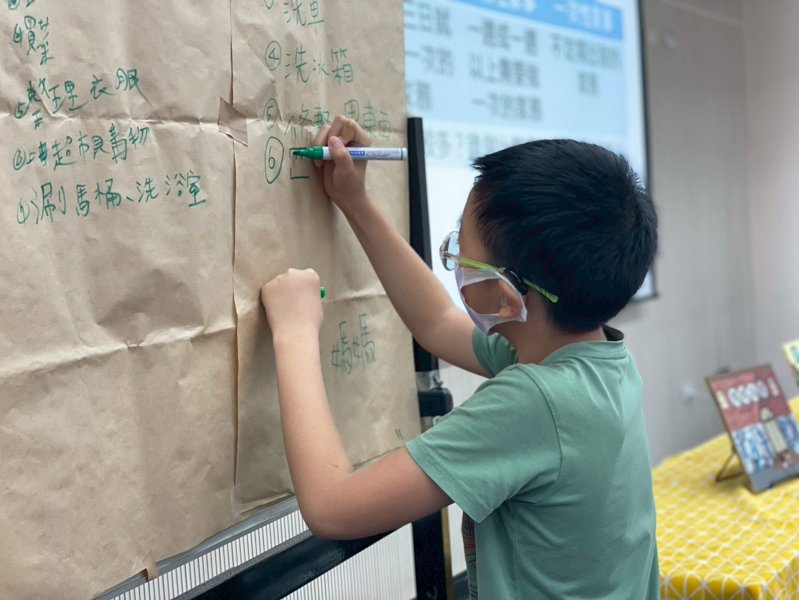

課程一開始,講師引導學員分享「在家的時候會做什麼事」,並逐步盤點生活中各式各樣的「家務」,包括煮飯、打掃、照顧小孩、採買生活用品、陪讀、處理帳單等,藉此提升學員對於家務內容與負擔的敏感度。講師特別強調,家務並非單一項目,而是可區分為三種類型:

例行性家務:如洗碗、煮飯,每一至三日需進行一次。

常務性家務:如清掃浴室、洗衣服,通常一週或以上執行一次。

一次性家務:如搬家、大掃除、修繕等,具突發性與不定期性。

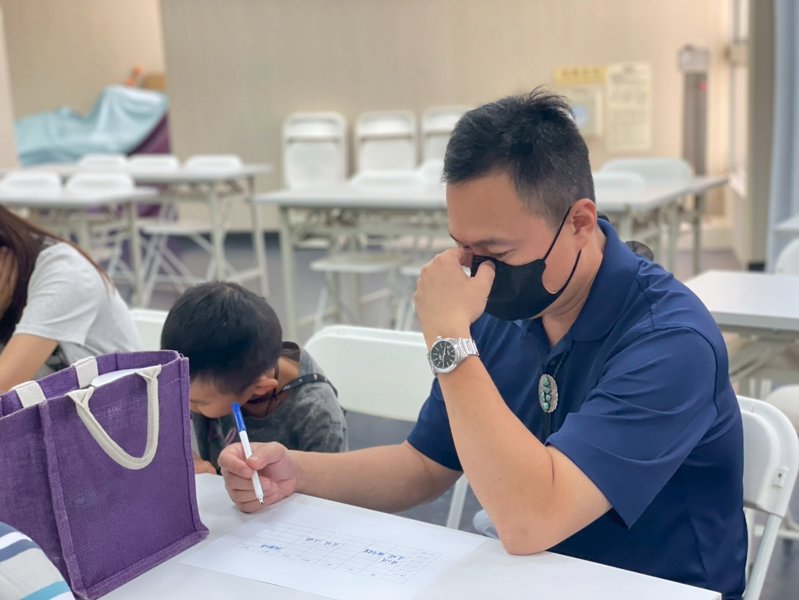

講師邀請各組學員針對這些家務項目進行討論,思考誰在家庭中承擔較多責任,並分享自己「最常做」「最討厭做」「相對喜歡做」的家務。透過具體提問,讓學員重新看見自己與家人的家務參與情形。

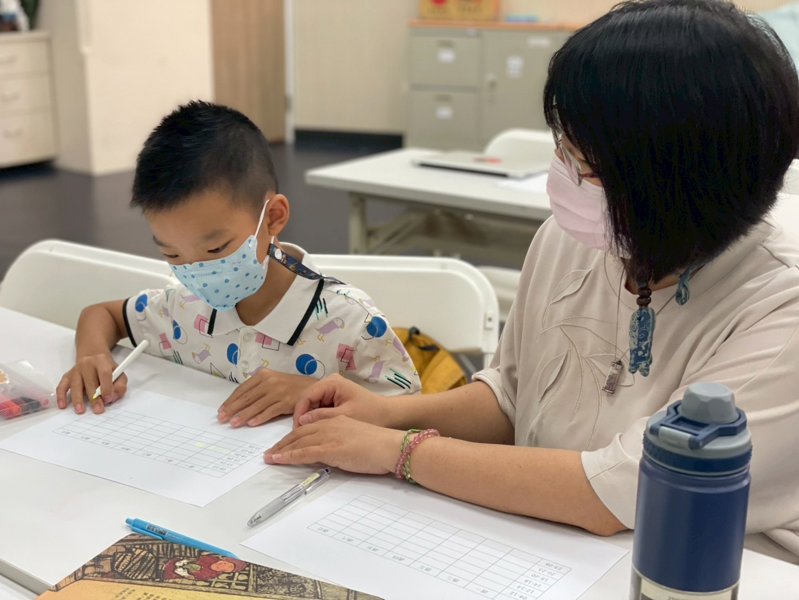

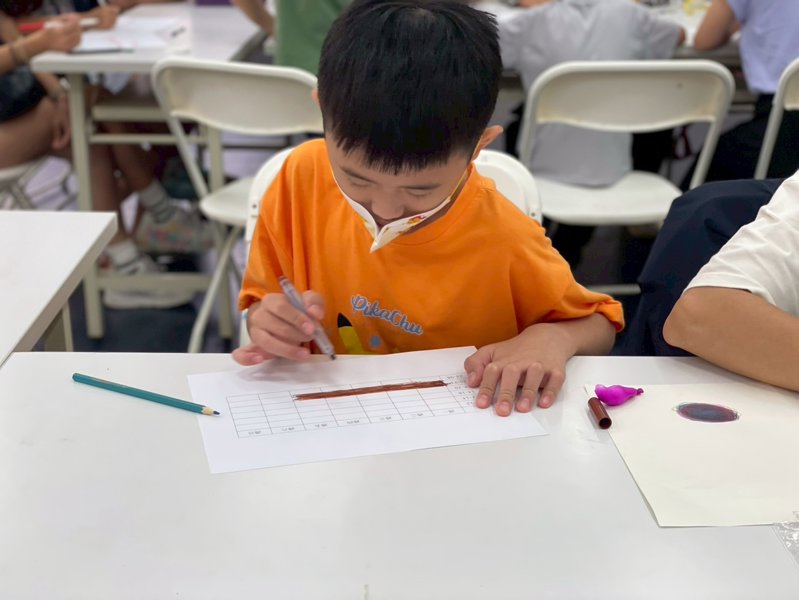

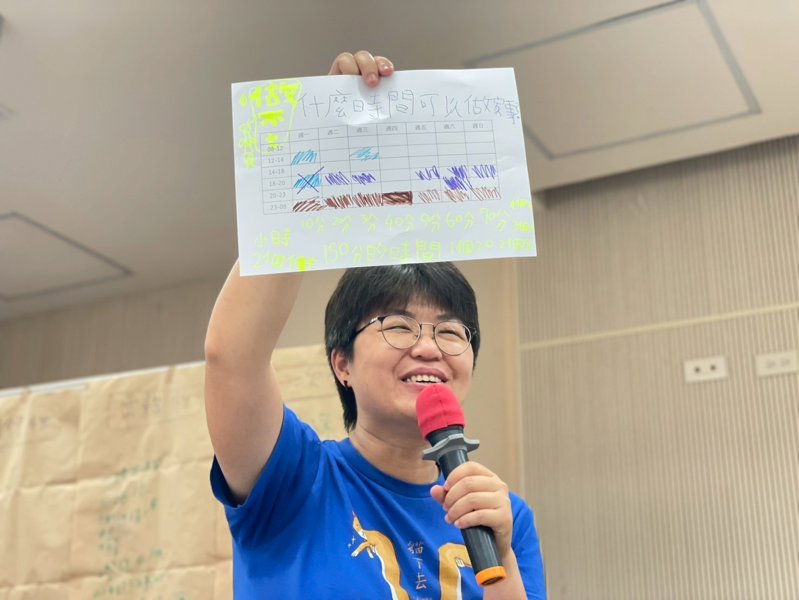

講師亦利用一週時間表邀請大家畫滿做家事的時間格,檢視自己一天平均有多少時間都在做家事。有位小朋友分享自己會在父母晚上加班回來後切水果給他們吃呢!

接著,講師以「男主外,女主內」的傳統社會觀念為切入點,介紹相關家庭動態調查研究。數據顯示,即使在雙薪家庭,女性仍然承擔多數的家務與照顧工作,例如多數女性除了上班,還需陪讀、照顧幼兒、料理家務。相較之下,男性在下班後則常有更多自由時間。

這段討論鼓勵學員反思:家務安排是否真能反映「公平」?還是隱含性別不平等的結構性因素?

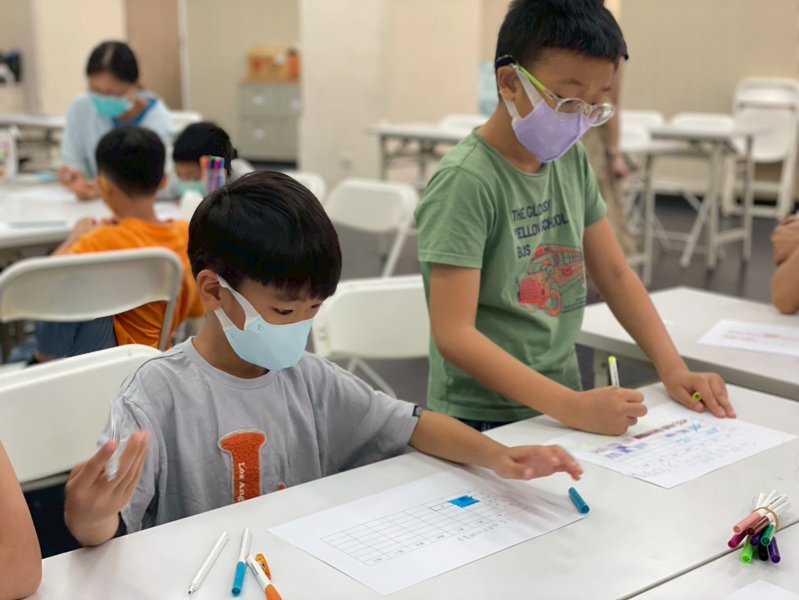

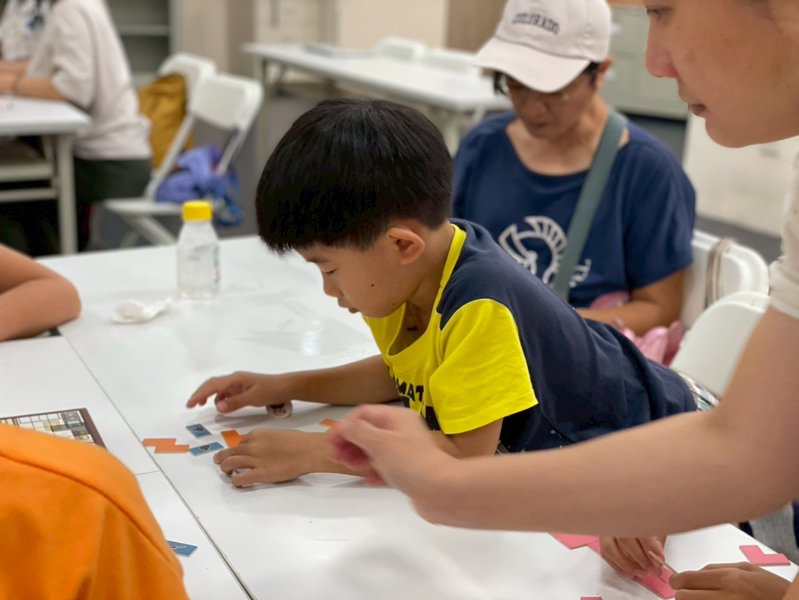

課程後半段進入桌遊環節,講師帶領學員們玩一款兼具趣味與教育意涵的家務分工桌遊「家分題」。遊戲中設計有「家務板塊」、「娛樂板塊」、「黑黑區域(髒亂)」等元素,模擬家庭生活中的責任與衝突。每位玩家扮演家庭成員,每輪可選擇做家務、進行娛樂或放置方塊,並需思考如何安排步驟以避免讓自己成為「忙到沒時間娛樂」的一方。在此過程中可以看到家長與小孩子費盡心思想要佔到地盤及拿到分數的互動,十分有趣。

透過這場課程,學員不僅重新檢視自己在家庭中的角色與付出,也藉由遊戲體會到家務分工的不公平如何在無形中影響每位家庭成員的生活品質與心理健康。講師最後提醒大家,家務不只是「誰做」的問題,更涉及「誰有選擇權」「誰能休息」以及「誰被理所當然地期待」等深層社會議題。

期待學員回家後能與伴侶或家人(包括小孩)重新協商家務安排,並推廣性別平等觀念,朝向更健康、互助與共好的家庭關係邁進。